最近有個朋友發信息給我,邀我周末去“品茶”。

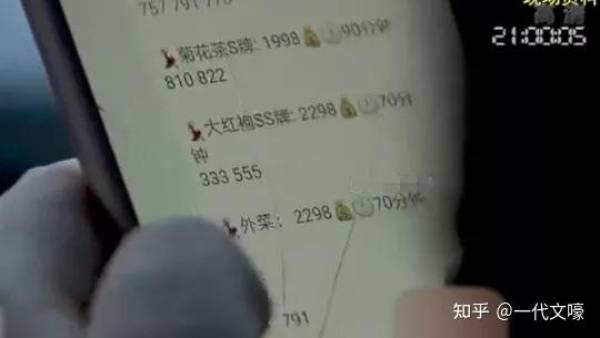

我知道我再也回不到純潔的世界觀瞭,因為我看過一篇報道,所謂的“品茶”目前已成為瞭一些不法分子進行皮肉交易的暗號,而失足女則從“開課老師”又多瞭一個“茶藝師”的稱號。

“品茶”及相關詞匯算是徹底被毀瞭, 但是它們與“上課”及相關詞匯的淪陷過程很不一樣。

“品茶”及相關詞匯的淪陷邏輯具有淵源深厚的歷史文化背景,這其中有大俗,也有被世人品咂出來的雅。

可是無論多麼高雅的暗號都無法掩蓋這種行為違法的本質,那事兒不過是一場交易,不僅不高雅,甚至毀滅瞭男女交往應有的發乎情止乎禮義的東方特有浪漫。

“品茶”是如何一步步淪為性交易暗號的呢?

在《金瓶梅》和《水滸傳》裡,都有王婆和西門慶的一段對話。

西門慶意欲勾搭潘金蓮,無門,急得抓耳撓腮。

開茶店的王婆便告訴他說:“我傢賣茶叫做鬼打更。三年前六月初三日下大雪,那一日賣瞭個泡茶,直到如今不發市,隻靠些雜趁養口。”

“鬼打更”的意思就是虛有形式,談不上是掛羊頭賣狗肉,因為王婆也確實在賣茶,隻是賺錢太少,所以她要“靠些雜趁養口”。

王婆這些不務正業的“雜趁”內容頗多,既包括說媒、賣衣服、針灸看病等正經生意,也包括上不得臺面的做“牽頭”、“馬泊六”。

做“牽頭”和“馬泊六”不能完全等同於今天所說的“拉皮條”,它的核心價值當然是做中介,可這種中介也為並非買賣關系的男女牽線,相當於現在的一些交友APP。

王婆的茶館實在太適合做這種中介生意瞭。

王婆的茶館首先理所當然地以男性為主要客戶。

看過話劇《茶館》的人應該知道,茶館這種地方簡直就是成年男性的迪斯尼歡樂谷,它本身就是信息交流活躍之處。

當男人們聚到一塊,一般繞不開兩大話題,因此話劇《茶館》裡的老板才貼出瞭“莫談國事”的告示,可是他沒必要也絕不可能禁止大傢品談女人和性,不然一群男人聚到茶館裡還能幹點什麼呢?待在傢裡喝茶不香嗎?

有些欲望不用聊都會有,更不用說讓男人們湊到一塊瞭。

這個時候,也隻有經營著茶館的王婆可以滿足這些男性茶客的需求瞭。

王婆的女性身份使得她便於出入並接觸到深宅大院中的女性,她便因此掌握瞭大量的實名“女會員”。

如同某類社交軟件,隻要有女性用戶,或者看起來的女性用戶很活躍,就絕不會缺少像西門慶這種願意花錢購買女會員信息的男人,如果舍得花大錢,便可以享受針對指定潘姓女會員的“十分光”VIP定制服務,你可以說王婆就是個不用充電的人肉交友APP。

這個時候,倘若有人對西門慶說:“大官人,走,咱去王婆那喝茶去!”

兩雙淫蕩的眼相互一瞥,兩張淫蕩的嘴咧開一笑,大傢便都懂瞭!

盡管此處的“喝茶”已有性暗示之意,可這很可能隻是個巧合。

在《金瓶梅》裡,像王婆這種做“牽頭”和“馬泊六”的女性很多,比如薛嫂、文嫂,可她們卻並沒有選擇用開茶館來做掩護。

王婆選擇賣茶做掩護很可能隻是個巧合,也許她並不知道“品茶”二字本身就已含帶性暗示,正如同《茶花女》的女主人公“茶花女”身份是名妓女,這隻是個巧合。

其實在中國的傳統文化裡,以“茶”代“女”甚至性暗示的邏輯卻並非巧合。

在日本的戰國時期,出瞭一個傳奇凌厲的女子——淺井茶茶,她是豐成秀吉的小老婆。

直到現在,依然有女性會取“茶茶”這個可愛的名字,因為“茶茶”就是一種少女的昵稱。

如元代李直夫 《虎頭牌》第四折:“叔叔嬸子,我茶茶在門外,你開門來。”

又如明代朱有燉 《元宮詞》之二六:“進得女真千戶妹,十三嬌小喚茶茶。”

有瞭這層意思,一切都好理解瞭,所謂“品茶”就是“品女人”。

把女人比作茶並不難理解,正如同當今把花樣美男稱作“小鮮肉”。

這種文化現象源遠流長,你可以直接理解為對人類局部或整體的“物化”。

可一提到對女性的“物化”,就難免又有人會感到不尊重女性,尤其以我國南朝齊梁“宮體詩”為典型。

齊梁宮體詩的內容主要是描繪女性的體貌、神情、服飾、用具、歌容舞態、生活細節以及男女艷情等。

在中國文學史上,像齊梁宮體詩那麼有意識地傾心傾力表現女性容顏體態之美的,絕無僅有。

女性華麗的衣著、入時的裝扮,乃至於方額、翠眉、明眸、皓齒、粉面、朱唇、玉頸、纖手、 雪肌、柳腰、蓮足,甚至於衣香、淚光、香汗、幽嘆,都是宮體詩不厭其煩津津樂道的。

欣賞女性不是一件大好事嗎?

可這種詩卻長期遭受批判,比如聞一多先生說它反映的是一種“肉欲的情趣”,其作者“人人眼裡是淫蕩”、“人人心中懷著鬼胎”。

齊梁宮體詩的硬傷就是把女性物化,這是一種把玩器物的心理,沒有對女性的靈魂關照和關心。

如梁元帝之《碧玉詩》:“碧玉小傢女,來嫁汝南王,蓮花亂臉色,荷葉雜衣香。因持薦君子,願襲芙蓉裳。”

我倒覺得這首詩清新明快,雖然不是上乘之作,倒也算得上好詩,可厭棄之人卻認為,“梁元帝在詩中流露出濃厚的貴族階級視女性為玩物的得意心理,認為民女個個都巴不得攀上他們的高枝。”

王昌齡的《采蓮曲》其二改編自這首詩,其地位評價卻完全不同,其詩曰:“荷葉羅裙一色裁,芙蓉向臉兩邊開。亂入池中看不見,聞歌始覺有人來。”

這首詩被稱贊表現瞭采蓮女子的美麗活潑,充滿瞭濃鬱的生活氣息。

於是有學者不服氣瞭,把女性物化的文學創作自古就有,幹嘛要因身份而懷疑作者的動機不純呢?難道王思聰就不能真正欣賞尊重女性瞭?

《詩經·衛風·碩人》有雲:“ 手如柔芙,膚如凝脂,領如蠟擠,齒如瓢犀,臻首娥眉。巧笑倩兮, 美目盼兮。”

妥妥的物化,可它是經典中的經典。

如果說貴族就隻會玩弄女人,那曹植的《洛神賦》又該怎樣理解呢?

“其形也,翩若驚鴻,婉若遊龍。榮曜秋菊,華茂春松。髣髴兮若輕雲之蔽月,飄颻兮若流風之回雪……”

全篇的經典恰恰就是將女性集中物化的部分,這又該如何理解呢?

難道大傢都是搞人體攝影的,幾乎同樣的拍攝尺度,你的作品就是可以登上大雅之堂的藝術,而我的卻隻能是隨達蓋爾的旗幟飄蕩的色情?

不管怎樣,將女性整體或局部的物化是個早已達到現象級的文化存在,文人把生活中重要的“茶”比作年輕的女性是和“小傢碧玉”類似的語言運用。

直到今天,“蛇精臉”、“蜜桃臀”等依然是這種語言文化的延續,這是不是對女性的不尊重呢?

如同把男人稱作“小鮮肉”或“老臘肉”,原本把女人比作“茶”也沒什麼,把欣賞女人比作“品茶”也無太多不可。

倒是有些人的行為侮辱瞭詞匯,比如業已成為性交易暗號的“品茶”,這樣的物化才是聞一多先生所批判的“肉欲的情趣”、“人人眼裡是淫蕩”、“人人心中懷著鬼胎”

為什麼要寫這篇?

俗話說,文以載道,借用相關報道中的一句話,希冀各位所謂的“茶客”“一定要潔身自好,堅決抵制花花世界的誘惑,想想自己的傢人,想想自己的未來前途,以茶‘穢’友,要不得!”

至於自甘或被迫淪落為“茶”或“茶藝師”的女性,咱也不敢多評價,借用文化評論傢與女性主義學者Camille Paglia的一句話:“妓女並非如女權主義者所稱是男人的受害者,而是他們的征服者,是控制著天性與文明間性愛通道的逃犯。”

一代文嚎